坂本龍一さんが、先日お亡くなりになりました。

とはいえ、わたしは直接会ったこともないですし、遠い親戚でもないので、彼との「つきあい方」は今までと変わらないのかなという感じがしております。もちろん新作は出なくなりますが、わたし自身の感性と身体は日々変わっていきますので、改めて彼の作品に触れた場合に、それを「新作」と感じることはできるのではないかと思っております。ですので、そういうことも含めて、あまり変わらないのではないかと今のところは感じております。

さて、で先日のジャックデュランの眼鏡のBLOG記事でも触れたのですが、わたしは基本的に坂本龍一さんが好きです。ただ、それは何が好きかというと、なんというかうまく説明できないのですが、坂本龍一さんという全体像が好きな気がしています。もちろん、作品も好きですし、スタイルも好きですし、活動も共鳴できる部分も少なくないです。ただ、結局は「全体としての坂本龍一」が好きなんだろうなぁと考えています。

彼の音楽はテクノポップとして語られることが多いですが、個人的には、西洋音楽史の系譜を継承しているミニマルミュージック系の現代音楽の作曲・演奏家だと思っております。西洋音楽史というと、大げさかもしれませんが、少なくとも日本の伝統音楽や何か独特なエスニック的な背景に裏付けられて、というよりも西洋音楽に大きな影響を受けてきた音楽家だと思っております。彼はドビュッシーが好きですし、実際に彼の音楽からドビュッシー性を感じなくもないです。

西洋音楽史を紐解くには、何時間も何時間も必要だと思いますが、ものすごく単純化すると、1)哲学としての音楽の時代(ピタゴラス系)、(中略)、2)神様や宗教、貴族のための音楽だった時代(バロック系)、3)大衆迎合的な音楽だった時代(古典派・ロマン派系)、4)クラシック音楽挑戦の時代(近現代)というような流れとして理解しております。で、ドビュッシーは明らかに4)近現代の作曲家ですね。特に先頭に立って切り開いていった感じがします(本人がどう思っているかは知りませんが)。

ドビュッシーの音楽の魅力は、これまでの型を打ち破るような「ゆらぎ」や象徴性があることでしょうか。たとえるならば、これまでのクラシック音楽が、どこか風景画のような美しさや技巧さを目指していたとすれば、ドビュッシーの音楽はとらえどころがなく、ピカソのような印象派的な象徴性をもっている気がします。~長調~短調とか、そういう型にはまったものではなく、とにかく西洋音楽的な型から外れていくような旋律が魅力的です。それは当時、平均律のピアノが一般化していったこととも関係があるのかもしれませんし、パリ万博に代表されるように、西洋以外の音楽との「出会い」が頻発したからかもしれません。いずれにせよドビュッシーが型破りだったことは間違いないでしょう。坂本龍一さんは、新たにコンピューターを音楽制作に積極的に取り入れていきましたが、もともと好きだったドビュッシーと自分自身を重ねていた部分があったのかもしれません。

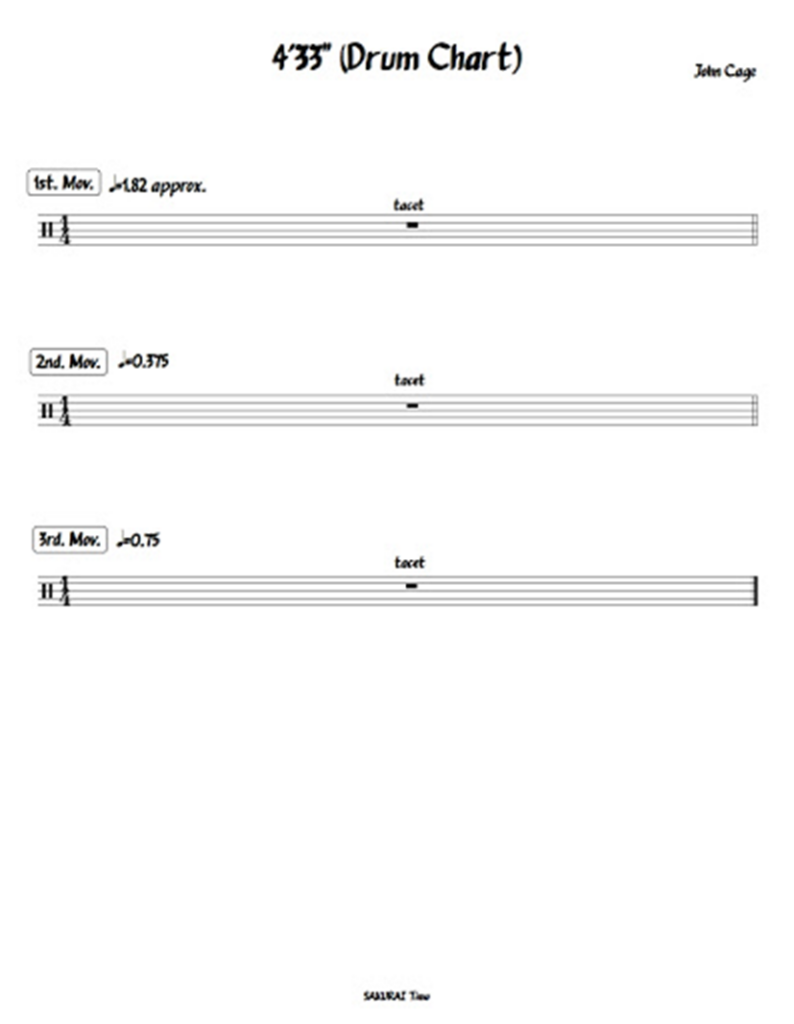

さて、それで近現代音楽において触れずにはいられないのが、ジョン・ケージですね。ジョン・ケージの「4’33″」はあまりにも有名です。これもいろいろな解釈や専門家の解説があるのかもしれませんが…、わたし自身は、これをどう考えているかというと、音楽における偶発性(セレンディピティ)の究極の表現だと思っております。「ちゃんとした」、「間違いのない」、「完璧な」音楽を聴きたいのであれば、CDを買ったり音源をダウンロードすればよいわけです。しかしラディカルな観点から音楽の魅力を考えれば、それは今その場で鳴る音、聴こえる音であり、演奏する側と聴く側、双方の協働で創られます。そもそも、観客は「静かにする」という音楽を奏でているわけですし、コンサートホールという地球環境において極めて異質な場所でクラシックの演奏会は行われるわけです。そこを出てしまえば、音は日常のなかにあふれているわけです。つまり、「4’33″」はそのことをわれわれにつきつけるわけです(…とわたしは考えております)。

音楽って、音って何なのでしょうか。人間が作りだす音が音楽なのでしょうか。そこで吹き抜ける風の音は?遠くで聴こえる汽笛の音は?鳥の囀りは?雷の音は?…。こうしたことに関して、坂本龍一さんは、自信の音楽制作活動を追ったドキュメンタリー映画『CODA』の中で、(東日本大震災で津波の被害にあった「津波ピアノ」を前に)次のような語りをしています。

産業革命、が起こって、はじめて、こういう楽器が作られるようになってで、何枚もこれ、木の板が、6枚くらいかな、重なっているのを強い力でこういう形に、半年くらいなどかけてね、あの…型にはめるわけなんです。弦も、ストリングスも、全部合わせると何トンという力が加わってっているらしいんですね。もともと自然にある物質を、人間の工業力とか、文明の力で、自然を鋳型にはめる。

で、あの、音も、調律がくるってくる。でも、人間はくるうっていいますけど、全然くるっているわけではなくて、自然のこの物質たちは、もっと夢中で元に戻ろうと必死になってもがいているわけですよね。

津波っていうのは一瞬でバンッときて自然に一種戻したというか、思っているわけですね。で、今僕は自然が調律してくれた津波ピアノの音がとってもよく感じるんですよ。ということはやっぱり、このピアノ的なもの、人間が無理やり自分の幻想に基づいて、調律した、いわば不自然な、つまり人間的には自然だけれども、自然から見ればとても不自然な状態、に対する、もうなんていうのかな、強い、こう嫌悪感というのかな、僕はあると思うんです。僕の中に。

人間にとって自然な音楽とは何でしょうか。それは、静かな演奏会場で、静かな客を前に、平均律で完璧に調律された楽器たちが奏でる音を適切に重ね刻むことでしょうか。もちろん、それも音楽のひとつの形だとは思いますが、それだけが音楽ではないはずですし、それがもっともすぐれた音楽の在り方でもないはずです。もう少し自然に「調律」してもらったほうがよいかもしれませんし、自然が「調律」できる余白を残しておく方が調和的になれるかもしれません。人間が作ったもの/人間が作れないもの、人間が創造したもの/人間が創造しえないもの、との調和が、もっと音楽、音作りにおいては必要なのではないか、という主張をわたしは感じます。

ジョン・ケージによる偶発性に極度に依拠する音楽もそうですし、坂本龍一さんが一般向けにつくり続けてきた映画音楽、ミニマル・ミュージックもまた、余白や隙間がたくさんあります。その隙間こそが偶発性や人間が手を加えていない部分として重要なのだと(わたしは)感じるわけです。

ただ、YMOの音楽はそういった余白はありません。YMOはYMOで、別の意図を持っていたとわたしは感じております。それは、20世紀後半の日本や日本社会が改めて自信を持つために、過去ではなく、今自分たちの周りで鳴っている音を取り入れ、暗い過去と決別した新しい未来を描くことへのいざないです。この点に関しては、同じくテクノミュージックの始祖である、クラフトワークのインタビューからも見てとることができます(クラフトワークもその背景に西洋クラシック音楽の系譜をもちます)。

――クラフトワークの音楽と「ドイツ」という国籍は切っても切れないものですね。以前あなたは「ドイツでは欧米の音楽の真似ばかりしている状況があったから、自分達はドイツ独自の音楽を作る必要があると思った」と語っていましたが。

「そう。ドイツ、つまり当時の西ドイツの状況がそうだった。だから、自分達独自の音楽言語をみつける必要があると感じた。フランスやイギリスと違って、ドイツでは大衆音楽の発展に継続性がなかった。ある時大きな断絶が起き、全てが行進音楽に取って変わられたこともあった。ドイツにはクラシック音楽の歴史と伝統があり、それもまたいいが、今の時代を反映した音楽言語を見出す必要があると感じたんだ」

――あなた達がそうして築き上げた「ドイツの音楽」の真髄とは何だと思いますか?

「深い部分で言うならば、我々の母国語”die Muttersprache”から来ている。ドイツ語特有のリズム感が我々の音楽にはある。その一方で、車、電車といったドイツの日常生活の中にある『音』に関連していることもある。その状況が我々にとっては紛れもない現実なわけだから。実際にアウトバーンを毎日走っているわけだからね」

こうしてクラフトワークの語りを見ると、テクノポップが第二次世界大戦の敗戦国であるドイツ(クラフトワーク)と日本(YMO)から興るのは必然であった、と簡単に結論付けたくなってしまいます(事実はそんなに単純ではないと思いますが、あくまでも彼の語りから)。いずれにせよ当時存在していた伝統的な音楽を演奏することの違和感、閉塞感をもっとも強く感じていたのは、ドイツと日本だったのかもしれません。

まぁそんなわけで、いろいろと書きなぐりましたが、わたしが坂本龍一さんが好きな理由は多岐にわたります。話が最初に戻ってしまいますが、わたしが好きなのは、彼の音楽や作品というより、全体としての坂本龍一ということです。それは音楽史に位置づけられる坂本龍一であり、大衆迎合的な坂本龍一であり、誰にも「理解されない」音楽を創る坂本龍一です。彼は亡くなってしまいましたが、彼の作品の「余白」部分に、新しい時代の空気を入れこんで、これからも彼の「新作」を楽しんでいきたいと思ってます。

そんな日々是好日です。